Schauspiel/Komödie

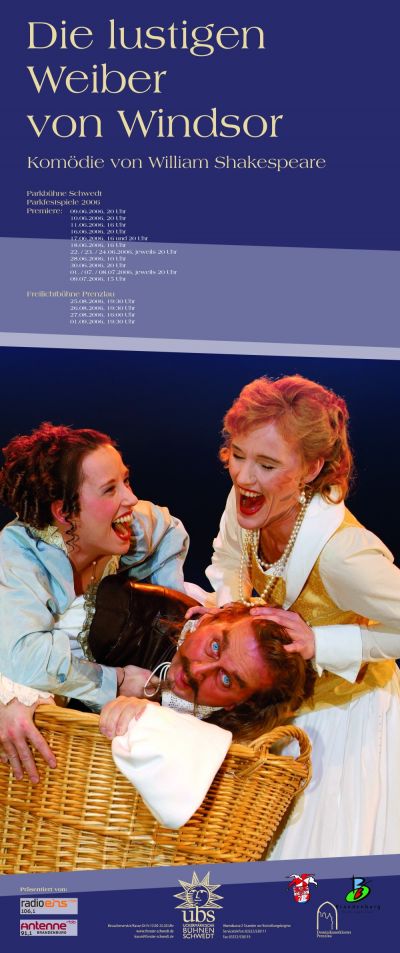

Die lustigen Weiber von Windsor

Komödie von William Shakespeare

1873 meinte Engels gegenüber Marx feststellen zu können: „Allein im ersten Akt der merry wives ist mehr Leben und Wirklichkeit als in der gesamten deutschen Literatur“. Norbert Kollakowsky

Entstehung. Nach einer Überlieferung, die erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts schriftlich fixiert wurde, die aber weiter zurückreicht, soll Königin Elisabeth dieses Stück bei Shakespeare in Auftrag gegeben haben. Sie wünschte sich „a Play of Sir John Falstaff in Love“, und Shakespeare erfüllte ihr den Wunsch innerhalb von vierzehn Tagen. Diese schöne Geschichte braucht nicht wahr zu sein, sie kann aber durchaus stimmen, denn das Stück geht auf den Geschmack und die Interessen von Höflingen ein (was freilich andere Dramen Shakespeares auch tun), und der Text enthält Anspielungen, die auf ein Fest bei Hofe (möglicherweise zur Feier der neuernannten Ritter vom Hosenbandorden) als ursprüngliche Zweckbestimmung hindeuten.

Die Entstehungszeit lässt sich eingrenzen, aber nicht genau fixieren. Klar ist auf der einen Seite, dass The Merry Wives of Windsor im Anschluss an das 1596/97 anzusetzende erste Falstaff-Stück, 1 Henry IV, entstanden sein muss. Klar ist auf der anderen Seite, dass das Stück zur Zeit der Erstpublikation, 1602, bereits geraume Zeit vorlag. (...) Am wahrscheinlichsten ist eine Entstehung kurz nach 1 Henry IV, also etwa 1597.

Quellen. The Merry Wives of Windsor ist eines der wenigen Dramen Shakespeares, bei denen er das Handlungsgerüst nicht aus einer Quelle entnommen, sondern (soweit wir wissen) selbst konstruiert hat. Die meisten Motive und Einzelelemente des Plot sind traditionelles Erzählgut. In der Novellen- und Schwankliteratur der Renaissance wimmelt es von listigen Frauen, die Männern Streiche spielen, von Liebhabern, die plötzlich fliehen oder sich verstecken müssen, und von Ehemännern, die mit oder ohne Grund eifersüchtig sind. Bestimmte Vorlagen für Einzelheiten der Falstaff-Geschichte sind oft diskutiert worden, lassen sieh aber nicht sicher ausmachen. (...)

Das Stück und seine Rezeption. The Merry Wives of Windsor gehört zu den Dramen, deren Rezeptionsgeschichte als Theaterstück und als Lektüre ganz unterschiedlich verlaufen ist.

Auf der Bühne gehört es zu den populärsten Stücken. Es ist unverwüstlich, liefert einem breiten Publikum fast unangefochten vom jeweiligen Zeitgeschmack handfeste Unterhaltung und hat daher immer einen festen Platz im Repertoire gehabt (...).

Shakespeare setzt in diesem Stück das gesamte Standardrepertoire komischer Situationen und Konstellationen ein, vom Duell zwischen zwei Feiglingen, die sich beide vor dem Kampf drücken wollen, über Verkleidung, Verstellung und Intrigen bis zu einfachen Stereotypen der Ausländer- und Dialektkomik. Das Stück erschöpft sich aber nicht in der Häufung komischer Effekte. Die Dauerhaftigkeit der Wirkung und die Resistenz gegen Veränderungen gehen auf eine selbst für Shakespeares Verhältnisse ungewöhnliche Qualität der Konstruktion zurück.

Die Spielzüge folgen Schlag auf Schlag und entwickeln sich konsequent einer aus dem andern. Trotz der quirligen Geschäftigkeit auf der Bühne verliert der Zuschauer nicht den Überblick. Die Figuren werden so präsentiert, dass jede ihren Anteil an Sympathie erhält und niemand ausschließlich Überlister oder Opfer ist. Die vielfältigen Figurenkonstellationen gruppieren sich um zwei personale Zentren. Das eine ist Falstaff inmitten seiner Kumpanei und der aus den lustigen Weibern und ihren Männern bestehenden Gruppe, das andere ist Anne mit ihren Freiern und den an ihrer Gattenwahl interessierten Personen. Die Handlungsstränge um Falstaff und Anne werden zunächst getrennt geführt und dann in der furiosen Schlussszene im Park unter Beteiligung der gesamten Bühnengesellschaft vereinigt. (...)

Auch wenn über die mit der Handlung zusammenhängenden allgemeinen Fragen nicht ausführlich diskutiert wird, so mangelt es dem Stück doch nicht an thematischem Gehalt. Das der Handlung inhärente und im Stück durchgespielte Hauptthema ist die Umkehrung der normalen und normativen Verhältnisse: Die jüngere Generation setzt ihren Willen gegen den der Eltern durch; Bürgersleute überlisten einen Herrn von Adel; nicht die Männer, sondern die Frauen haben die Oberhand; sie sind listiger, lustiger und halten besser zusammen; sie sind auch vernünftiger und emotional stabiler. (...)

Ulrich Suerbaum: Der Shakespeare-Führer, Philipp Reclam jun. Stuttgart 2001, S. 105-110.

Im Zeitalter Elisabeths war eine Frau zunächst ihren Eltern oder ihrem Vormund unterstellt – und dann ihrem Mann. Nur als Witwe konnte sie vor dem Gesetz auf Gleichstellung hoffen, nur als Witwe konnte sie über ihre Person und ihren Besitz verfügen. Eine verheiratete Frau durfte testamentarisch kein Land vermachen. Es war ihr lediglich gestattet, bewegliches Hab und Gut mit Einwilligung ihres Ehemannes zu vererben. Der war auch für das Wohlverhalten seiner Frau verantwortlich. Eine gewissenhafte elisabethanische Frau vergaß nie, sich um ihren guten Ruf zu sorgen. Sie mußte – wie Susanna in den Apokryphen – stets vor lüsternen Männern auf der Hut sein, mußte sich jedes Schurken erwehren können, durfte aber keinesfalls versäumen, sich die Aura süßer Unschuld zu bewahren. Ein gutes Weib hatte zu sein: Ein wahrer Quell der Freude, die bessere Hälfte jedes guten Mannes, ein Spiegel wahrer Bescheidenheit, die genügsame Hausfrau und unbeirrbare Gefährtin. Bis zur völligen Sklaverei war es nur ein kleiner Schritt. Und selbstverständlich konnte ihr Gefährte die gemeinsame Tochter verheiraten. Dabei spielten die Wünsche seiner Frau nicht die geringste Rolle.

Norbert Kollakowsky

Frauen (...) Im 16. Jahrhundert war die Identität jeder Frau – unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Bildungsgrad, Beruf, Besitz, Konfession – in ganz entscheidendem Maße durch ihr weibliches Geschlecht bestimmt. Entscheidend war die Fähigkeit der Frau zur Reproduktion von Nachkommenschaft. Die Frage nach dem, was bzw. wer eine Frau war, beantwortete sich über ihr Verhältnis zu einem Mann, sei es Vater, Bruder, Ehemann, Geliebter oder im Fall einer Witwe im Verhältnis zur Abwesenheit eines Mannes. In der Komödie Maß für Maß wird Mariane gefragt, ob sie „Mädchen“, also Jungfrau, „vermählt“ oder „Witwe“ sei, und als sie antwortet, nichts von alledem, erhält sie die Antwort: „Nun, dann seid Ihr / gar nichts; nicht Mädchen, Witwe nicht, noch Frau“ (5.1.175-176). „Nichts“ spielt hier auf sexuelle Freizügigkeit an und eröffnet die vierte Möglichkeit, nach der eine Frau auch eine Prostituierte sein kann.

Die Bestimmung der Frau war die Ehe und die Mutterschaft. Das bedeutet allerdings nicht, daß alle Frauen zur Zeit Shakespeares verheiratet waren: Ideal und Realität klafften hier auseinander, denn die größte Zahl der Frauen waren Witwen oder 'alte Jungfern’. In den unteren und mittleren Schichten wurde spät geheiratet, Frauen waren 26, Männer ins Durchschnitt 28 Jahre. Der Grund hierfür lag in den langen Ausbildungszeiten für Handwerker und anderer Berufe, durch die sich die Gründung eines eigenen Hausstandes beträchtlich verzögerte. Daß ein Mädchen mit 14 Jahren heiratete, wie Julia in Romeo und Julia, kam allenfalls in der Aristokratie vor, üblicher waren aber auch hier Eheschließungen mit Anfang Zwanzig. Hier war die Ehe eine familienpolitische Entscheidung, auf die beide Betroffenen nur wenig oder gar keinen Einfluß hatten. Daß Julia Romeo ohne Zustimmung lhrer Eltern heiratet, war jedoch nicht undenkbar. Vor 1604 war es legal, wenn Mädchen, die über 12 Jahre alt waren, und Jungen über 14 den Partner ihrer Wahl heirateten. Erst danach verlangte ein Gesetz die Erlaubnis der Eltern bei Heiratswilligen unter 21. Wahrscheinlich ist diese strikter werdende juristische Regelung ein Indiz dafür, daß sich allmählich ein Bewußtsein dafür einstellte, Ehe als ein Glücksversprechen zu sehen, und daß infolgedessen tatsächlich mehr Liebesheiraten gegen den Willen der Eltern vorkamen. In England spielte hier die Aufwertung der Ehe durch die Ehedoktrin der Puritaner eine ganz erhebliche Rolle, nach der die Ehe ein partnerschaftliches Arrangement sein sollte, mit dem Mann als patriarchalischem Oberhaupt und der Frau als seiner gleichwertigen Helferin. Witwen hatten die größte Freiheit, auch hinsichtlich ihrer Wahl eines zweiten Ehemannes. Zum Entsetzen ihrer Verwandten kam es dabei auch vor, daß sie unter ihrem Stand heirateten. Die Figur der lüsternen Witwe, die junge Männer belästigt, blieb bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine typische Erscheinung in der Komödie.

Was wohl für viele überraschend sein wird (angesichts der weit verbreiteten Vorstellung von der ‚asexuellen Frau’ der vergangenen Jahrhunderte), ist, daß die Frau im Mittelalter und der Renaissance als das sexuell aktivere Geschlecht galt. Die Vorstellung der Frau als keuscher, asexueller Ausbund an Tugend ist eine Erfindung des 18. und 19. Jahrhunderts. Zu Shakespeares Zeit glaubte man, daß Frauen die Töchter Evas waren: sexuell unersättliche Verführerinnen. Frauen galten aufgrund ihrer größeren Reizbarkeit als moralisch anfälliger als die Männer. (Das ist das genaue Gegenteil des Frauenbildes nach 1750, in dem weibliche Nervosität gegen Moralverstöße immunisiert.) Die zeitgenössische Medizin sah den weiblichen Körper als eine weniger perfekte Version des männlichen. Man nahm an, daß auch die weiblichen Geschlechtsorgane Samen produzierten und Frauen nur dann empfangen würden, wenn sie einen Orgasmus hatten bzw. wenn eine Ejakulation stattgefunden hatte. Das führte dazu, daß Ehemänner angehalten wurden, ihren Frauen sexuelle Lust zu bereiten, aber es hieß auch, daß der Nachweis einer Vergewaltigung so gut wie unmöglich wurde.

Eine Frau gebar im Durchschnitt fünf bis sechs Kinder, von denen vier bis ins Erwachsenenalter überlebten. Die Kindersterblichkeit war hoch. Ein Viertel aller Kinder starb, bevor sie das Alter von zehn Jahren erreicht hatten. Die Ausbildung einer Frau bereitete sie auf ihre Rolle als Hausfrau vor. In einer Gesellschaft, die – außerhalb Londons – noch Subsistenzwirtschaft betrieb, wurde alles zum Leben Notwendige in Eigenproduktion hergestellt. Bereits für einen Haushalt von durchschnittlicher Größe bedeutete dies das Management der Herstellung von Brot, Käse, Bier, Kleidung etc.

Nach dem Tod ihres Mannes konnte eine Witwe den Betrieb des Mannes weiterführen, und es gab im elisabethanischen und jakobäischen England eine vergleichsweise große Zahl von ‚Unternehmerinnen’, die die Firma ihres Mannes übernommen hatten. Aufgrund der Revolution im Bildungswesen durch die Humanisten und dank der enormen Bewertung der Bibellektüre durch die Puritaner wurde nun auch vermehrt darauf geachtet, Frauen Lesen und Schreiben beizubringen. Alle zentralen Frauenfiguren bei Shakespeare können lesen.

Vor dem allgemeinen, weltlichen Gesetz, dem Common Law, standen Frauen auf gleicher Stufe wie Kinder, Schwachsinnige und Kriminelle – m. a. W., sie hatten keine Rechte. De facto gab es aber durchaus Möglichkeiten, zumindest die Vermögensansprüche einer Frau juristisch zu regeln. Wenn die Realität der elisabethanischen Frau vielleicht nicht ganz so trostlos war, wie es Gesetze und Moral erwarten lassen, sollte man sich aber auch nicht zu allzu großer Euphorie hinreißen lassen. Immerhin fanden um 1600 die größten Hexenverfolgungen in der Geschichte Großbritanniens statt. Weit verbreitet war auch der Brauch, bei dem man eine als zänkisch verschrieene Frau einer entsetzlichen Qual unterzog und ihr einen Maulkorb verpaßte: dies war ein Eisengestell, das über den Kopf geschnallt wurde und das durch ein in den Mund eingeführtes Metallstück das Sprechen unmöglich machte. Ebenso üblich war es, eine unbequeme Frau auf einen sogenannten 'ducking-stool’ zu schnallen, um sie, z. B. im Dorfweiher, unter Wasser zu tauchen.

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 69-72.

Entstehung. Nach einer Überlieferung, die erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts schriftlich fixiert wurde, die aber weiter zurückreicht, soll Königin Elisabeth dieses Stück bei Shakespeare in Auftrag gegeben haben. Sie wünschte sich „a Play of Sir John Falstaff in Love“, und Shakespeare erfüllte ihr den Wunsch innerhalb von vierzehn Tagen. Diese schöne Geschichte braucht nicht wahr zu sein, sie kann aber durchaus stimmen, denn das Stück geht auf den Geschmack und die Interessen von Höflingen ein (was freilich andere Dramen Shakespeares auch tun), und der Text enthält Anspielungen, die auf ein Fest bei Hofe (möglicherweise zur Feier der neuernannten Ritter vom Hosenbandorden) als ursprüngliche Zweckbestimmung hindeuten.

Die Entstehungszeit lässt sich eingrenzen, aber nicht genau fixieren. Klar ist auf der einen Seite, dass The Merry Wives of Windsor im Anschluss an das 1596/97 anzusetzende erste Falstaff-Stück, 1 Henry IV, entstanden sein muss. Klar ist auf der anderen Seite, dass das Stück zur Zeit der Erstpublikation, 1602, bereits geraume Zeit vorlag. (...) Am wahrscheinlichsten ist eine Entstehung kurz nach 1 Henry IV, also etwa 1597.

Quellen. The Merry Wives of Windsor ist eines der wenigen Dramen Shakespeares, bei denen er das Handlungsgerüst nicht aus einer Quelle entnommen, sondern (soweit wir wissen) selbst konstruiert hat. Die meisten Motive und Einzelelemente des Plot sind traditionelles Erzählgut. In der Novellen- und Schwankliteratur der Renaissance wimmelt es von listigen Frauen, die Männern Streiche spielen, von Liebhabern, die plötzlich fliehen oder sich verstecken müssen, und von Ehemännern, die mit oder ohne Grund eifersüchtig sind. Bestimmte Vorlagen für Einzelheiten der Falstaff-Geschichte sind oft diskutiert worden, lassen sieh aber nicht sicher ausmachen. (...)

Das Stück und seine Rezeption. The Merry Wives of Windsor gehört zu den Dramen, deren Rezeptionsgeschichte als Theaterstück und als Lektüre ganz unterschiedlich verlaufen ist.

Auf der Bühne gehört es zu den populärsten Stücken. Es ist unverwüstlich, liefert einem breiten Publikum fast unangefochten vom jeweiligen Zeitgeschmack handfeste Unterhaltung und hat daher immer einen festen Platz im Repertoire gehabt (...).

Shakespeare setzt in diesem Stück das gesamte Standardrepertoire komischer Situationen und Konstellationen ein, vom Duell zwischen zwei Feiglingen, die sich beide vor dem Kampf drücken wollen, über Verkleidung, Verstellung und Intrigen bis zu einfachen Stereotypen der Ausländer- und Dialektkomik. Das Stück erschöpft sich aber nicht in der Häufung komischer Effekte. Die Dauerhaftigkeit der Wirkung und die Resistenz gegen Veränderungen gehen auf eine selbst für Shakespeares Verhältnisse ungewöhnliche Qualität der Konstruktion zurück.

Die Spielzüge folgen Schlag auf Schlag und entwickeln sich konsequent einer aus dem andern. Trotz der quirligen Geschäftigkeit auf der Bühne verliert der Zuschauer nicht den Überblick. Die Figuren werden so präsentiert, dass jede ihren Anteil an Sympathie erhält und niemand ausschließlich Überlister oder Opfer ist. Die vielfältigen Figurenkonstellationen gruppieren sich um zwei personale Zentren. Das eine ist Falstaff inmitten seiner Kumpanei und der aus den lustigen Weibern und ihren Männern bestehenden Gruppe, das andere ist Anne mit ihren Freiern und den an ihrer Gattenwahl interessierten Personen. Die Handlungsstränge um Falstaff und Anne werden zunächst getrennt geführt und dann in der furiosen Schlussszene im Park unter Beteiligung der gesamten Bühnengesellschaft vereinigt. (...)

Auch wenn über die mit der Handlung zusammenhängenden allgemeinen Fragen nicht ausführlich diskutiert wird, so mangelt es dem Stück doch nicht an thematischem Gehalt. Das der Handlung inhärente und im Stück durchgespielte Hauptthema ist die Umkehrung der normalen und normativen Verhältnisse: Die jüngere Generation setzt ihren Willen gegen den der Eltern durch; Bürgersleute überlisten einen Herrn von Adel; nicht die Männer, sondern die Frauen haben die Oberhand; sie sind listiger, lustiger und halten besser zusammen; sie sind auch vernünftiger und emotional stabiler. (...)

Ulrich Suerbaum: Der Shakespeare-Führer, Philipp Reclam jun. Stuttgart 2001, S. 105-110.

Im Zeitalter Elisabeths war eine Frau zunächst ihren Eltern oder ihrem Vormund unterstellt – und dann ihrem Mann. Nur als Witwe konnte sie vor dem Gesetz auf Gleichstellung hoffen, nur als Witwe konnte sie über ihre Person und ihren Besitz verfügen. Eine verheiratete Frau durfte testamentarisch kein Land vermachen. Es war ihr lediglich gestattet, bewegliches Hab und Gut mit Einwilligung ihres Ehemannes zu vererben. Der war auch für das Wohlverhalten seiner Frau verantwortlich. Eine gewissenhafte elisabethanische Frau vergaß nie, sich um ihren guten Ruf zu sorgen. Sie mußte – wie Susanna in den Apokryphen – stets vor lüsternen Männern auf der Hut sein, mußte sich jedes Schurken erwehren können, durfte aber keinesfalls versäumen, sich die Aura süßer Unschuld zu bewahren. Ein gutes Weib hatte zu sein: Ein wahrer Quell der Freude, die bessere Hälfte jedes guten Mannes, ein Spiegel wahrer Bescheidenheit, die genügsame Hausfrau und unbeirrbare Gefährtin. Bis zur völligen Sklaverei war es nur ein kleiner Schritt. Und selbstverständlich konnte ihr Gefährte die gemeinsame Tochter verheiraten. Dabei spielten die Wünsche seiner Frau nicht die geringste Rolle.

Norbert Kollakowsky

Frauen (...) Im 16. Jahrhundert war die Identität jeder Frau – unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Bildungsgrad, Beruf, Besitz, Konfession – in ganz entscheidendem Maße durch ihr weibliches Geschlecht bestimmt. Entscheidend war die Fähigkeit der Frau zur Reproduktion von Nachkommenschaft. Die Frage nach dem, was bzw. wer eine Frau war, beantwortete sich über ihr Verhältnis zu einem Mann, sei es Vater, Bruder, Ehemann, Geliebter oder im Fall einer Witwe im Verhältnis zur Abwesenheit eines Mannes. In der Komödie Maß für Maß wird Mariane gefragt, ob sie „Mädchen“, also Jungfrau, „vermählt“ oder „Witwe“ sei, und als sie antwortet, nichts von alledem, erhält sie die Antwort: „Nun, dann seid Ihr / gar nichts; nicht Mädchen, Witwe nicht, noch Frau“ (5.1.175-176). „Nichts“ spielt hier auf sexuelle Freizügigkeit an und eröffnet die vierte Möglichkeit, nach der eine Frau auch eine Prostituierte sein kann.

Die Bestimmung der Frau war die Ehe und die Mutterschaft. Das bedeutet allerdings nicht, daß alle Frauen zur Zeit Shakespeares verheiratet waren: Ideal und Realität klafften hier auseinander, denn die größte Zahl der Frauen waren Witwen oder 'alte Jungfern’. In den unteren und mittleren Schichten wurde spät geheiratet, Frauen waren 26, Männer ins Durchschnitt 28 Jahre. Der Grund hierfür lag in den langen Ausbildungszeiten für Handwerker und anderer Berufe, durch die sich die Gründung eines eigenen Hausstandes beträchtlich verzögerte. Daß ein Mädchen mit 14 Jahren heiratete, wie Julia in Romeo und Julia, kam allenfalls in der Aristokratie vor, üblicher waren aber auch hier Eheschließungen mit Anfang Zwanzig. Hier war die Ehe eine familienpolitische Entscheidung, auf die beide Betroffenen nur wenig oder gar keinen Einfluß hatten. Daß Julia Romeo ohne Zustimmung lhrer Eltern heiratet, war jedoch nicht undenkbar. Vor 1604 war es legal, wenn Mädchen, die über 12 Jahre alt waren, und Jungen über 14 den Partner ihrer Wahl heirateten. Erst danach verlangte ein Gesetz die Erlaubnis der Eltern bei Heiratswilligen unter 21. Wahrscheinlich ist diese strikter werdende juristische Regelung ein Indiz dafür, daß sich allmählich ein Bewußtsein dafür einstellte, Ehe als ein Glücksversprechen zu sehen, und daß infolgedessen tatsächlich mehr Liebesheiraten gegen den Willen der Eltern vorkamen. In England spielte hier die Aufwertung der Ehe durch die Ehedoktrin der Puritaner eine ganz erhebliche Rolle, nach der die Ehe ein partnerschaftliches Arrangement sein sollte, mit dem Mann als patriarchalischem Oberhaupt und der Frau als seiner gleichwertigen Helferin. Witwen hatten die größte Freiheit, auch hinsichtlich ihrer Wahl eines zweiten Ehemannes. Zum Entsetzen ihrer Verwandten kam es dabei auch vor, daß sie unter ihrem Stand heirateten. Die Figur der lüsternen Witwe, die junge Männer belästigt, blieb bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine typische Erscheinung in der Komödie.

Was wohl für viele überraschend sein wird (angesichts der weit verbreiteten Vorstellung von der ‚asexuellen Frau’ der vergangenen Jahrhunderte), ist, daß die Frau im Mittelalter und der Renaissance als das sexuell aktivere Geschlecht galt. Die Vorstellung der Frau als keuscher, asexueller Ausbund an Tugend ist eine Erfindung des 18. und 19. Jahrhunderts. Zu Shakespeares Zeit glaubte man, daß Frauen die Töchter Evas waren: sexuell unersättliche Verführerinnen. Frauen galten aufgrund ihrer größeren Reizbarkeit als moralisch anfälliger als die Männer. (Das ist das genaue Gegenteil des Frauenbildes nach 1750, in dem weibliche Nervosität gegen Moralverstöße immunisiert.) Die zeitgenössische Medizin sah den weiblichen Körper als eine weniger perfekte Version des männlichen. Man nahm an, daß auch die weiblichen Geschlechtsorgane Samen produzierten und Frauen nur dann empfangen würden, wenn sie einen Orgasmus hatten bzw. wenn eine Ejakulation stattgefunden hatte. Das führte dazu, daß Ehemänner angehalten wurden, ihren Frauen sexuelle Lust zu bereiten, aber es hieß auch, daß der Nachweis einer Vergewaltigung so gut wie unmöglich wurde.

Eine Frau gebar im Durchschnitt fünf bis sechs Kinder, von denen vier bis ins Erwachsenenalter überlebten. Die Kindersterblichkeit war hoch. Ein Viertel aller Kinder starb, bevor sie das Alter von zehn Jahren erreicht hatten. Die Ausbildung einer Frau bereitete sie auf ihre Rolle als Hausfrau vor. In einer Gesellschaft, die – außerhalb Londons – noch Subsistenzwirtschaft betrieb, wurde alles zum Leben Notwendige in Eigenproduktion hergestellt. Bereits für einen Haushalt von durchschnittlicher Größe bedeutete dies das Management der Herstellung von Brot, Käse, Bier, Kleidung etc.

Nach dem Tod ihres Mannes konnte eine Witwe den Betrieb des Mannes weiterführen, und es gab im elisabethanischen und jakobäischen England eine vergleichsweise große Zahl von ‚Unternehmerinnen’, die die Firma ihres Mannes übernommen hatten. Aufgrund der Revolution im Bildungswesen durch die Humanisten und dank der enormen Bewertung der Bibellektüre durch die Puritaner wurde nun auch vermehrt darauf geachtet, Frauen Lesen und Schreiben beizubringen. Alle zentralen Frauenfiguren bei Shakespeare können lesen.

Vor dem allgemeinen, weltlichen Gesetz, dem Common Law, standen Frauen auf gleicher Stufe wie Kinder, Schwachsinnige und Kriminelle – m. a. W., sie hatten keine Rechte. De facto gab es aber durchaus Möglichkeiten, zumindest die Vermögensansprüche einer Frau juristisch zu regeln. Wenn die Realität der elisabethanischen Frau vielleicht nicht ganz so trostlos war, wie es Gesetze und Moral erwarten lassen, sollte man sich aber auch nicht zu allzu großer Euphorie hinreißen lassen. Immerhin fanden um 1600 die größten Hexenverfolgungen in der Geschichte Großbritanniens statt. Weit verbreitet war auch der Brauch, bei dem man eine als zänkisch verschrieene Frau einer entsetzlichen Qual unterzog und ihr einen Maulkorb verpaßte: dies war ein Eisengestell, das über den Kopf geschnallt wurde und das durch ein in den Mund eingeführtes Metallstück das Sprechen unmöglich machte. Ebenso üblich war es, eine unbequeme Frau auf einen sogenannten 'ducking-stool’ zu schnallen, um sie, z. B. im Dorfweiher, unter Wasser zu tauchen.

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 69-72.

Uckermärkische Bühnen Schwedt

Uckermärkische Bühnen Schwedt